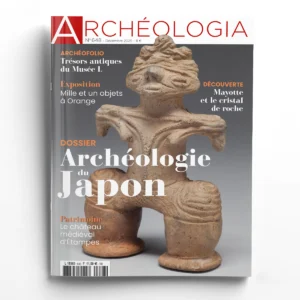

Le cheval, une histoire européenne racontée au château de Versailles

Compagnon de guerre, de voyage ou de travail, le cheval constitue un acteur majeur de l’épopée humaine. Glorifié et respecté, il occupe une place particulière en Occident. Le château de Versailles, qui accueille les épreuves équestres des Jeux olympiques, lui consacre une spectaculaire exposition. Plus de 300 œuvres, incluant nombre de prêts extraordinaires, se déploient en une quinzaine de sections qui explorent les liens unissant cet animal aux sociétés européennes.

L’exposition explore en ouverture la relation intime qu’entretiennent chevaux et monarques. Grands tableaux et portraits sensibles attestent de l’estime et de l’affection que nombre de souverains portent à leurs montures. Si René-Antoine Houasse représente un Louis XIV juché sur un étalon cabré, Edwin Landseer s’attache plutôt à capturer l’élégance des chevaux arabes de la reine Victoria, symboles de grâce et d’exotisme. Ces nobles montures partagent également la fortune et les revers essuyés par les hommes de guerre. Marengo, le vaillant compagnon de Napoléon, scrute d’un œil fiévreux les spectateurs du Bonaparte franchissant le mont Saint-Bernard de David. Moins chanceux, Phœbus partage le triste sort de Napoléon III à Sedan. Le portrait que lui consacre le peintre allemand Wilhelm Camphausen le montre hagard, au diapason de l’empereur défait.

« Très loin, au plus profond secret de notre âme, un cheval caracole… un cheval, le cheval ! Symbole de force déferlante, de la puissance du mouvement, de l’action. »

David Herbert Lawrence

Châteaux équestres

Les écuries de Versailles, bâties sous le règne de Louis XIV, attestent la grandeur et le raffinement du Grand Siècle. La Grande et la Petite Écurie servent à des fins spécifiques : si la première accueille les chevaux de chasse et de guerre, la seconde abrite les animaux d’attelage. Conçues par Jules Hardouin-Mansart, elles donnent à voir le prestige de la Couronne de France et inspirent les princes étrangers. Nourri à l’exemple français, le roi de Suède Charles XII envisage ainsi l’érection d’écuries luxueuses qui ne seront, hélas, jamais construites. Les plans du Projet pour les écuries royales d’Helgeandsholmen à Stockholm, laissés par Nicodème Tessin le Jeune, témoignent néanmoins d’un intense et méthodique travail de préparation.

Un maniérisme sauvage

Prêtée par le J. Paul Getty Museum de Los Angeles, cette sculpture d’Adrien de Vries immortalise, dans le bronze, un cheval sauvage, cabré sur ses deux membres postérieurs. Figé, presque menaçant, l’animal inspire un sentiment de force brute. La maîtrise technique de l’artiste se manifeste dans la précision des détails anatomiques de l’étalon, lesquels mettent en valeur sa lourde ossature et sa puissante musculature. Ce type d’œuvre, âprement recherché par les princes, s’inscrit dans la grande tradition du maniérisme sculptural.

Adrien de Vries (1556-1626), Cheval ruant, 1605-1610. Los Angeles, J. Paul Getty Museum. © J. Paul Getty Museum

Une nouvelle conception de l’art de monter

Versailles s’impose, au XVIIe siècle, comme la capitale de l’art équestre. Des écuyers comme Salomon de La Broue ou François Robichon de la Guérinière appréhendent, sous un jour nouveau, la relation qu’entretiennent le cheval et son maître. Leurs traités d’équitation visent à aligner les mouvements du cavalier sur ceux de l’animal. Souplesse, légèreté et élégance deviennent, dès lors, les maîtres-mots de l’art de monter. Ces nouvelles pratiques se diffusent à l’ensemble du continent européen et se perpétuent à travers les époques. Au début du XXe siècle, le panache de Mademoiselle Blanche Allarty et de sa monture, immortalisés par l’objectif de John Delton, éblouit encore les spectateurs.

Le chef-d’œuvre de Justus Sustermans

Récemment redécouvert, ce portrait exceptionnel prêté par le château tchèque de Konopiste est l’œuvre du Flamand Justus Sustermans. Il représente le jeune Léopold de Médicis, dernier fils du grand-duc Côme II de Toscane, juché sur sa jument. L’élégance du cheval et celle du cavalier sont magnifiées par la finesse du trait et la richesse des couleurs. Chaque détail, de la posture de l’enfant à la texture des tissus, est travaillé pour refléter la noblesse du sujet. La blancheur de la robe de l’animal, mise en valeur par un rai lumineux, accentue la majesté de la scène. L’histoire tragique de la bête, abattue d’un coup d’arquebuse pour mettre fin à ses vieux jours, ajoute une dimension poignante au tableau.

Justus Sustermans (1597-1681), Portrait équestre de Léopold de Médicis (1617-1675), futur cardinal romain, vers 1624-1625. Huile sur toile, 254 x 244 cm. Prague, National Heritage Institute, Konopiste Castle Collections. Photo service de presse. © National Heritage Institute, Czech Republic

Ultimes partenaires

Les chevaux constituent, jusqu’au début de la Première Guerre mondiale, d’indispensables auxiliaires de guerre. La Pucelle de Frank Craig les montre ainsi se fracassant contre des épieux anglais. Alfred de Dreux, dans La bataille de Baugé, les dépeint comme les victimes collatérales d’un furieux corps-à-corps. Il n’est jusqu’à Delacroix, dans Le Combat du Giaour et du Pacha, qui ne rende hommage à l’abnégation de ces courageux compagnons. Le déchirant Épisode de la Retraite de Russie, peint en 1835, figure un dragon et un fantassin accablés de froid, se lovant près de la panse tiède d’un cheval mort. Boissard de Boisdenier nous rappelle ici, et de la plus bouleversante des façons, que les coursiers accompagnent souvent leurs maîtres jusqu’au trépas.

« La plus noble conquête que l’homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats ; il partage aussi ses plaisirs, à la chasse, aux tournois, à la course, il brille, il étincelle. »

Buffon, Histoire naturelle

Un instrument d’apparat

Instruments de guerre, les chevaux participent également à une large variété de réjouissances. Convoqués à l’occasion de carrousels, de joutes, de processions ou de cortèges, ils donnent à voir la magnificence princière. Claude Deruet, dans Les quatre éléments : le feu, met en scène Louis XIII prenant part à une ardente cavalcade. La salle de Crimée met à l’honneur des bijoux d’orfèvrerie comme le traîneau dit « au dragon volant », réalisé sous Louis XV et probablement utilisé par le dauphin de France. De magnifiques selles brodées d’or ou d’argent, des caparaçons de velours et de somptueux éperons rappellent que le cheval est également pensé comme un instrument d’apparat. À partir du XVe siècle, les armures équestres ne revêtent plus d’intérêt militaire. Les temps, en effet, sont à la poudre et aux bouches à feu. Héritiers des chevaliers et pénétrés d’idéaux médiévaux, les princes persistent pourtant à se montrer casqués et ferrés. Les armures de Wilhem von Boxberg de Nuremberg et d’Anton Peffenhauser, exposées dans le salon d’Hercule, comptent parmi les ouvrages les plus impressionnants de la sélection. Véritables instruments de communication nobiliaire, elles sont conçues de manière à montrer la puissance et la richesse de leurs propriétaires.

Attribués à Romain des Ursins (actif vers 1493-1495), chanfrein et crinière, vers 1480-1495. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo service de presse. © The Metropolitan Museum of Art, Dist. Grand Palais-RMN / image of the MMA

Chanfreins royaux

Les chanfreins royaux, pièces d’armure couvrant le front des chevaux, constituent des chefs-d’œuvre d’artisanat. Initialement conçus pour protéger les animaux lors des batailles, ils sont également utilisés comme des ornements censés refléter la fortune et le prestige de leurs commanditaires. Les chanfreins exposés dans le salon de la Guerre se présentent sous la forme de pièces remarquablement articulées, recouvrant la nuque et les oreilles des chevaux. L’un d’eux, daté de la fin du XVe siècle, se distingue par ses plaques élégamment assemblées et sa fine frange de mailles. Ses courbes souples et ses surfaces polies attestent d’un admirable savoir-faire. Fonctionnelle et raffinée, cette pièce indique que les princes de l’époque moderne se rêvent autant en guerriers qu’en esthètes. Délicatement gravés, richement décorés et parfois sertis de pierres précieuses, ces ornements sont utilisés lors d’entrées solennelles et de processions. Le chanfrein du cheval du futur Henri II, probablement confectionné par Romain des Ursins, constitue l’une des pièces maîtresses de l’exposition. Orné d’or, d’argent et de laiton, ce masque témoigne d’une maîtrise exceptionnelle de l’orfèvrerie. Ses contours fluides et les détails qu’il arbore lui confèrent un aspect particulièrement sophistiqué. L’ensemble paraît briller des derniers feux de la chevalerie française. D’autres modèles, plus curieux, tiennent davantage du costume ou du déguisement que de l’instrument équestre. Ainsi de ces quatre masques de dragon, pensés pour conférer un aspect merveilleux aux chevaux princiers. Évocation de la légende de saint Georges, ils rappellent que les références intellectuelles du début de la Renaissance puisent encore à des sources chevaleresques.

Attribué à Romain des Ursins, Chanfrein du futur roi Henri II de France, vers 1490-1500, redécoré en 1539. Argent, or, laiton. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo service de presse. © The Metropolitan Museum of Art, Dist. Grand Palais-RMN / image of the MMA

Montures d’or et d’argent

Les objets d’orfèvrerie, tels que les mors et les étriers, sont associés à des fonctions utilitaires et esthétiques. Exposées dans le salon de la Paix, ces œuvres constituent des joyaux de l’artisanat d’art du XIXe siècle. La statuette d’argent intitulée Lady Godiva, exécutée par Pierre-Émile Jeannest et offerte par la reine Victoria à son époux, représente la femme du comte Léofric montée sur un cheval majestueux. Son socle, richement orné, présente des bas-reliefs enrichissant la scène principale. Les détails de la statuette, comme les rênes du cheval et les plis du caparaçon, témoignent d’une grande maîtrise technique. Plus loin, la fontaine de table « Alhambra », réalisée par la compagnie Garrard, apparaît aussi complexe que luxueuse. Faite d’or et d’argent, elle présente une structure évoquant les motifs mauresques des palais de Grenade. Des figures humaines, équestres et canines, finement exécutées, animent une composition édénique. L’orfèvrerie est ici mise au service d’un orientalisme triomphant.

Fontaine de table « Alhambra », R&S Garrard, orfèvres, 1851-1853. Londres, Royal Collection Trust. Photo service de presse. © His Majesty King Charles III 2024

Anatomie du cheval

On doit aux artistes les premières études anatomiques du cheval. Dès la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci et son maître, Andrea del Verrochio, interrogent la complexion de l’animal. Il en va de même d’Antonio Pisanello, dont les dessins attestent de remarquables capacités d’observation. L’un d’eux, représentant un cheval à l’expression douce et attentive, témoigne d’une relation sensible à la bête. Ces travaux permettent la conception de sculptures réalistes, à l’image du Cheval bottant de Caspar Gras. Savants et naturalistes s’intéressent également à la physionomie équine. Les travaux de Vésale, de Ruini, d’Héroard ou de Buffon permettent de mieux appréhender la biologie de l’animal. En France, l’école vétérinaire d’Alfort développe, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, une expertise dans la connaissance de l’anatomie hippique. L’appartement de Madame de Maintenon accueille le saisissant Modèle d’Auzoux, un cheval écorché destiné à faciliter l’étude de la constitution physique de l’animal par les étudiants vétérinaires.

« Bientôt, le cheval sera, sur la Terre, quelque chose d’aussi étrange que la girafe. »

Jules Renard, Journal

Un cheval naturaliste

Exécutée dans les années 1660-1670, cette grande feuille de Charles Le Brun montre un cheval mourant, allongé dans toute sa simplicité. Le réalisme anatomique de l’animal, dont les muscles antérieurs et la structure osseuse sont minutieusement croqués, atteste du goût du peintre pour le dessin de précision. L’œuvre, conçue comme un travail préparatoire aux cycles de l’Histoire du Roy et des Batailles d’Alexandre, rend hommage à la beauté naturelle de l’équidé et à sa sensibilité. Les jeux de lumière et d’ombre y accentuent les volumes, conférant à cet animal de papier une présence presque tangible.

Charles Le Brun (1619-1690), Cheval couché, vers 1660-1670. Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige, 26,2 x 33,6 cm. Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques. Photo service de presse. © Grand Palais-RMN (musée du Louvre) / Michel Urtado

Compagnons des gloires

La noblesse et la grâce des chevaux inspirent depuis longtemps les artistes. La robe du Cheval noir au palmier d’Alfred de Dreux, par exemple, est magnifiquement mise en valeur par le peintre. La Tête de cheval blanc de Géricault frappe, pour sa part, par son allure spectrale. Il n’est jusqu’à l’illustre Vernet qui ne parvienne à capturer, dans les yeux de ses sujets, l’effroi que leur inspire un violent orage. L’appartement de la Dauphine abrite également des œuvres monumentales, comme le portrait équestre de Ferdinand d’Autriche à la bataille de Nördlingen. Rubens utilise des couleurs vives et des jeux de lumière pour accentuer le dynamisme et le caractère solennel de la scène. Ferdinand d’Autriche est représenté en armure, sur un cheval cabré, dominant la bataille. Filtrant à travers les nuages, l’allégorie de la Victoire ajoute une dimension providentielle à l’événement.

Eugène Delacroix (1798-1863), Le Combat du Giaour et du Pacha, 1835. Huile sur toile, 73 x 61 cm. Paris, Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris. Photo service de presse. © CC0, Paris Musées Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Capter l’âme du cheval

Le cheval est souvent représenté dans sa complexité psychologique et comportementale. Cette dimension est particulièrement prégnante dans les œuvres de Delacroix, de James Ward ou dans la Tête de cheval andalou d’Alfred Roll, qui parvient à capturer l’essence brute de la peur. Les traits de l’animal, remarquablement expressifs, y expriment un effroi cristallin. Les yeux hallucinés, la gueule ouverte et les narines dilatées témoignent de son état de panique. Les coups de pinceau rapides et désordonnés renforcent la sensation de chaos et de mouvement, évoquant l’angoisse qui étreint la bête. D’autres œuvres, à l’instar du Cheval pie de Paulus Potter ou du Black Knight d’Alfred de Dreux, donnent à voir le cheval dans toute sa noblesse. La posture élancée et la robe lisse de l’animal soulignent sa prestance. Le fond pastoral et les couleurs douces du ciel contrastent avec la silhouette sombre et imposante du sujet, accentuant sa présence hiératique. Le cheval, qui semble conjuguer grâce et puissance contenue, inspire un sentiment de noble tranquillité.

Paulus Potter (1625-1654), Le Cheval pie, vers 1650. Huile sur toile, 50,2 x 45,1 cm. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum. Photo service de presse. © The J. Paul Getty Museum

Montures de légendes

Arts et littérature convoquent souvent la figure du cheval. Du folklore nordique aux grands mythes grecs, nombreuses sont les légendes à mentionner l’existence d’héroïques montures. Valkyrie, de Peter Nicolai Arbo, montre un cheval noir galopant dans le Valhalla. Fougueux, il semble entretenir une relation symbiotique avec sa lumineuse cavalière. Il en va de même du Persée de Joseph Blanc, représenté sur le dos de Pégase après son triomphe sur la gorgone Méduse. Le début du XXe siècle consacre le règne de l’automobile. Dans un tableau daté du début des années 1930, le peintre Léon Fauret représente la livraison à cheval des premières voitures au Grand Palais, pour le Salon de l’automobile. L’œuvre, résolument mélancolique, capture le moment où s’efface le transport hippomobile.

Léon Fauret (1863-1955), Livraison à cheval des premières voitures au Grand Palais, pour le Salon de l’automobile, vers 1930. Paris, musée Carnavalet – Histoire de Paris. Photo service de presse. © Paris Musées, musée Carnavalet, Dist. Grand Palais-RMN / image Ville de Paris / DR

« Cheval en majesté. Au cœur d’une civilisation », du 2 juillet au 3 novembre 2024 au château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles. Tél. 01 30 83 78 00. www.chateauversailles.fr

À lire :

Catalogue, coédition château de Versailles / Lienart, 450 p., 49 €.

Dossiers de l’art n° 320, éditions Faton, 80 p., 11 €. À commander sur www.faton.fr

d’expertise éditoriale

et fiabilité

à l’écoute

100% sécurisé