Octobre 2025 : notre sélection de livres d’art

Défense et illustration de la grâce

Ce livre part d’un constat, assez étonnant au demeurant : le thème des Trois Grâces antiques ne cesse de hanter l’art contemporain, qui le revisite périodiquement.

Parce que les artistes travaillent aujourd’hui souvent sur le discontinu, la violence, le difforme, voire l’informe, – par dérision ou par militantisme –, il semble qu’ils soient fascinés par la grâce et toutes les notions qu’elle véhicule, même inversées : douceur, joliesse, charme, fluidité, légèreté… Ils révèlent ainsi une véritable prédilection pour cette grâce si évanescente, à l’origine de toute la culture artistique occidentale depuis des siècles, qui reste un point d’ancrage important. Or c’est précisément cette histoire théorique et esthétique que se proposent de retracer les auteurs en posant ces questions, qui irriguent tout l’ouvrage. Que signifiait le concept de « grâce » pour les artistes des temps passés ? Et comment la théorie s’est-elle articulée à la pratique dans le secret des ateliers ?

Des origines mythologiques au Moyen Âge

Deux auteurs, un plan bipartite et deux approches historiques : cette apparente simplicité ne doit pas tromper, car le livre se déroule de manière complexe, pour aborder toutes les significations de la grâce. Dans la première partie, Anne-Marie Lecoq investit d’abord ses origines mythologiques et étudie la charis grecque, associée à la féminité, à la danse, à la jeunesse et à l’érotisme. Or ces qualités étaient considérées comme un don des dieux, ce qui explique que la grâce chrétienne ait été à la fois une notion théologique, mais aussi le fondement de la théorie esthétique du Moyen Âge et des siècles suivants. La perfection de l’image comme l’inspiration du peintre était une grâce divine, que l’on pouvait décliner sous diverses formes, issues de l’héritage antique. De la sinuosité des Vierges doucereuses du dernier gothique à la grâce énigmatique du saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, il y a loin. Mais l’auteur montre bien que chaque époque et chaque style donne sa version de la grâce, qui n’est jamais normée ni normative. La part iconographique de ces chapitres permet aussi de montrer la déclinaison très imaginative du motif de la triade féminine des Trois Grâces, qui traverse les siècles. Une analyse transversale, de l’Antiquité à Reynolds et Canova en passant par Rubens, montre bien sa fécondité.

Du XVIe au XVIIIe siècle

La deuxième partie, rédigée par Alain Mérot, s’attache quant à elle à la période du XVIe au XVIIIe siècle et dévoile la fabrique picturale de grâce. Ce sont en effet les siècles des débats et des écrits théoriques qui fixent en quelque sorte la notion. Articulée à celle de beauté, la grâce refuse la brutalité de l’expressivité pour favoriser les passions douces, tranquilles, moyennes en somme. Parfois, elle est associée à la spontanéité et à l’enfance, qui symbolisent une forme de plénitude ; elle est encore comprise comme une négligence distinguée, qui a aussi à voir avec l’intelligence sociale de l’artiste de cour.

Au terme de ce parcours de haute érudition, illustré de nombreuses reproductions en pleine page, on se prend à penser que la grâce reste bien mystérieuse. La figure de la Madeleine du Baroche, dont on n’aperçoit que le profil presque entièrement dérobé, pourrait en être l’emblème : présent et absent à la fois ; intrigant, mais irrésistible. C.G.

Anne-Marie Lecoq et Alain Mérot, L’atelier de la grâce, Le Passage, 2025, 504 p., 45 €.

Les trésors des musées de Mulhouse

Depuis l’automne dernier, la deuxième agglomération d’Alsace célèbre dignement 800 ans d’une histoire mouvementée au gré d’expositions, colloques et visites variées. En 1224 en effet, le bourg qui relève de l’autorité des comtes de Ferrette se développe et se structure : c’est à cette date qu’il est doté de remparts et se hisse au rang de ville libre. L’exposition « Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes » déployée au musée des Beaux-Arts vient clore avec éclat cette année de manifestations. Un fructueux dialogue s’instaure entre les 250 œuvres et objets sélectionnés dans les collections du musée ou prêtés par les principales institutions culturelles de la ville (citons notamment la bibliothèque et les archives municipales, les musées dédiés à l’impression sur étoffe, au papier peint et à l’automobile, ou encore la Cité du Train). Après avoir retracé l’histoire de ces institutions, le catalogue richement illustré reprend l’articulation de l’exposition en cinq sections chronologiques, du Moyen Âge au XXe siècle, en mettant en lumière une cinquantaine de ces trésors. On peut ainsi admirer un précieux graduel du couvent des Clarisses de Mulhouse (XIIIe-XIVe siècle), la licorne en argent de Johannes Werner (vers 1585-1600), chef-d’œuvre du musée historique de la ville, de chatoyants échantillons de toiles imprimées produites à Mulhouse, le portrait du miniaturiste de la ville, Jean Henri Brenner, par Louis-Léopold Boilly (vers 1810-1815), ainsi que l’éblouissante Bugatti Royale « Coupé Napoléon » (1930), voiture personnelle d’Ettore Bugatti qui fonda l’usine de Molshein en 1909. Au fil de ces « pépites », le lecteur mesure la position stratégique de la ville rattachée pour la première fois à la France en 1789, autant que son statut de cité industrielle et innovante. M.E.-B.

Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes, coédition Mulhouse / éditions Faton, 2025, 96 p., 15 €.

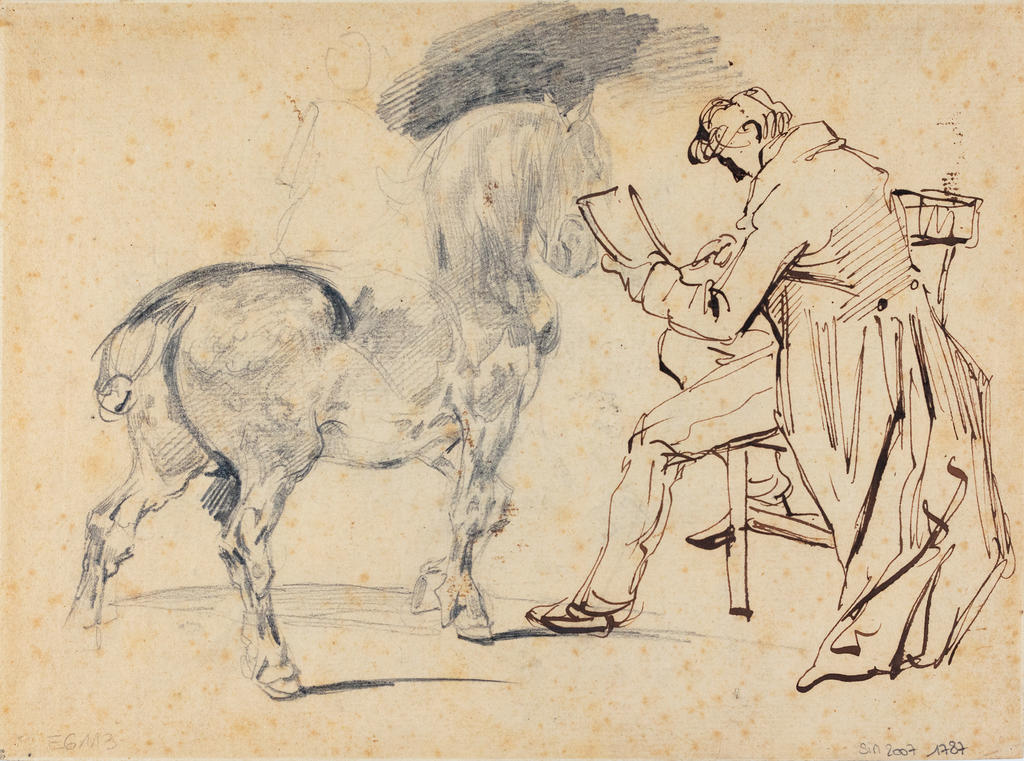

La nourrice et l’enfant

Le thème de l’enfance est à l’honneur cette année. La publication de La Nourrice et l’enfant. De Greuze à Daumier fait écho à l’exposition consacrée à Jean-Baptiste Greuze, qui se tient actuellement au Petit Palais, à l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance. Fruit de la collaboration de la conservatrice générale du patrimoine Emmanuelle Brugerolles, chargée durant quarante-quatre années de la collection de dessins des Beaux-Arts de Paris, et de David Guillet, conservateur général du patrimoine, ancien administrateur des Galeries nationales du Grand Palais, le présent ouvrage se propose d’offrir un panorama des représentations de la nourrice et de l’enfant dont elle a la charge. La pratique de l’allaitement se généralise en effet au Siècle des Lumières et s’inscrit dans le tournant sans précédent qui s’opère au sein de la famille. Mise en lumière par l’historien Philippe Ariès et, dès lors, sujet de travaux universitaires approfondis, l’émergence du « sentiment de la famille » est ici illustrée par une centaine de tableaux, gravures et dessins. Grâce à une approche qui privilégie l’étude de l’iconographie, éclairée par les sources écrites, se dessine alors une histoire culturelle diverse, voire bigarrée. Mères éplorées et attentives et pères tantôt sévères tantôt attendris trouvent leur place aux côtés des enfants et de leur nourrice. Il s’en dégage une évidence : il existe autant de représentations des rapports familiaux que d’artistes y ayant voué leur pinceau. À ce titre, l’œuvre de Jean-Baptiste Greuze intéresse tout particulièrement car il en fait un de ses sujets privilégiés. Les auteurs démontrent, avec justesse, la variété de ton du peintre et poussent ainsi à « reconsidérer les clichés tenaces auxquels [s]a production […] – volontiers perçue comme convenue, voire mièvre – est trop souvent réduite ». S’esquisse un tableau nuancé des situations de la famille moderne, « discrètement vécue, mais reconnue comme une valeur et exaltée par les puissances de l’émotion ». M.L.

Emmanuelle Brugerolles, David Guillet, La Nourrice et l’enfant. De Greuze à Daumier, Le Passage, 2025, 176 p., 35 €.

d’expertise éditoriale

et fiabilité

à l’écoute

100% sécurisé