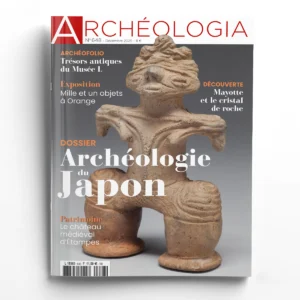

La promenade du bibliophile : Jean d’Ormesson et le château de Saint-Fargeau

Et pour cause : le célèbre académicien Jean d’Ormesson (1925-2017) a choisi le château de Saint-Fargeau comme protagoniste à part entière d’un de ses romans les plus célèbres, Au plaisir de Dieu, paru en 1974. S’il n’est pas parvenu à le conserver en sa possession faute de pouvoir subvenir à son entretien, il l’a du moins rendu immortel dans la littérature française par cet ouvrage plein de nostalgie, d’érudition et d’élégance, pétri de valeurs familiales et nobiliaires, mais non sans une certaine ironie à l’égard de son milieu aux habitudes séculaires.

Le fronton de la chapelle porte la devise « Au plaisir de Dieu ». © Victoire Ladreit de Lacharrière

Les voix des ancêtres résonnent entre les murs

Le petit Jean d’Ormesson, dont nous fêtons le centenaire de la naissance, séjourne chaque été de son enfance au château de Saint-Fargeau. Par sa mère, née Marie-Henriette Anisson du Perron, il descend en effet de la famille Le Peletier de Saint-Fargeau, dont l’ancêtre, qui hérita du château en 1778, n’est autre que le célèbre conventionnel régicide, assassiné la veille de l’exécution du roi Louis XVI. Dans Au plaisir de Dieu, la fiction semble n’être que l’ombre déformée de la réalité : le narrateur, âgé de 21 ans de plus que l’auteur réel, évoque l’histoire du régicide Rémy Michault, dit Michault de La Somme, ancêtre de la Tante Gabrielle, dont l’entrée dans la famille royaliste fait grand scandale à cause de cette ascendance. Dans la réalité, ce sont les voix de Jacques Cœur, de Jean-Baptiste Lully, de la Grande Mademoiselle et du duc de Lauzun qui résonnent entre les murs du château de Saint-Fargeau.

« Notre mythologie à nous, c’était le château. Le château jouait un rôle énorme dans notre vie de chaque jour. On aurait pu dire, peut-être, qu’il était l’incarnation du nom. Le même sacré les baignait. C’était le nom pétrifié. Il ne se limitait pas aux murs, aux tours, à l’immense cour intérieure, aux escaliers en spirale que le roi François Ier avait gravi à cheval à son retour de captivité, aux fossés pleins d’eau où naviguaient des carpes qui avaient encore connu les beaux jours de la monarchie légitime. Il s’étendait aux terres et aux forêts qui lui faisaient comme un écrin. […] C’était le coin de France qui nous appartenait. »

La salle des gardes exhibe de nouveau de nombreux trophées de chasse. © Victoire Ladreit de Lacharrière

Des personnages hauts en couleur

Dans la fiction, le château, rebaptisé Plessis-lez-Vaudreuil, voit se succéder autour de l’antique table de pierre des personnages non moins hauts en couleur, dans la lignée du croisé Éléazar, premier du nom : l’oncle Paul, le cousin Pierre, et surtout, l’inoubliable grand-père, Sosthène. Mais fiction et réalité se rejoignent dans une même et immense épreuve : la vente du château par la famille, ruinée, en 1968. L’aristocratie terrienne et ses grandes propriétés familiales, l’omniprésence d’une religion fervente, la rigidité des codes sociaux et moraux : tout cela vacille sous les coups de l’Histoire.

« Nous étions parvenus au bout de la pièce d’eau. Au moment de la contourner, le château, tout à coup, nous apparut dans le soir qui s’annonçait déjà. Avec ses briques roses et son toit d’ardoises noires, il était merveilleusement beau. Le soleil, en train de baisser, l’éclairait d’une lumière de déclin, savoureuse et déchirante. Mon grand-père eut une faiblesse. Le sacrifice était trop cruel. […] Sa vie, celle de tous les siens, de tous les nôtres à travers les générations écoulées, était devant nous. Et nous allions nous quitter. »

La renaissance du château

Ironie de l’histoire, si le château romanesque est promis à l’abandon, le vrai château de Saint-Fargeau connaît une renaissance quasi miraculeuse depuis son rachat en 1979 par les frères Michel et Jacques Guyot. Sous leur impulsion et avec l’aide de milliers de bénévoles, l’édifice est restauré et ouvert au public, accueillant désormais spectacles historiques, visites et animations culturelles. Le bibliophile curieux peut donc aujourd’hui goûter un peu de la « vie de château » figée sur le papier par Jean d’Ormesson. La salle des gardes exhibe de nouveau de nombreux trophées de chasse ainsi que de belles photos d’archives, qui font entrevoir le faste des parties de chasse à courre du Rallye Puisaye sur les terres du domaine au début du XXe siècle, du temps des grands-parents de l’écrivain. Au-dessus de la porte de la chapelle, qui abrite la sépulture du régicide Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau, il est encore possible de lire les lettres d’or de la devise familiale, « Au plaisir de Dieu ».

Quant à la partie du château accessible en visite guidée, elle comprend les pièces les plus richement décorées : les salons, le billard, la salle à manger évoqués par l’écrivain. Elle permet également de contempler la magnifique bibliothèque aux boiseries de chêne de Hongrie, entre les murs de laquelle, dans la fiction, le narrateur et ses cousins se découvrent une passion dévorante pour la lecture, sous l’impulsion de leur précepteur Jean-Christophe.

La bibliothèque du château de Saint-Fargeau. © Victoire Ladreit de Lacharrière

« La bibliothèque de Plessis-lez-Vaudreuil, avec ses rayons de bois clair et ses échelles de chêne et de cuir, était universellement connue de tous les spécialistes et de tous les amateurs. Elle comptait trente ou trente-cinq mille livres, dont un grand nombre d’incunables, d’éditions originales ou rares […]. »

Cependant, cette renaissance n’est rendue possible que par les recettes des entrées des visiteurs : les travaux d’entretien sont considérables, notamment pour la toiture qui représente une surface gigantesque. Comme dans le roman, l’équilibre budgétaire est bien difficile à tenir.

Un lien intime avec cette terre

Après la visite des combles sous toiture, aux charpentes impressionnantes, le bibliophile rêveur pourra continuer sa promenade dans le vaste parc, qui n’est pourtant qu’un infime fragment de l’immensité du domaine auquel était rattaché le château à ses heures de gloire. Et en contemplant les cygnes nageant calmement sur le miroir de la pièce d’eau, il comprendra peut-être ce lien intime et indélébile qui unissait les habitants du lieu à cette terre. Car à Saint-Fargeau, tout parle d’appartenance, comme Jean d’Ormesson a pu l’exprimer en ces quelques lignes si justes :

« Je regardais les vieux arbres, la pièce d’eau au loin, les tilleuls, la table de pierre, tout ce paysage si familier et si calme qui s’étendait sous nos yeux depuis des siècles et des siècles […]. Tous, nous nous y reconnaissions et nous y étions attachés par toutes les chaînes, si lourdes, si chères, de la tradition et du souvenir. Ces arbres, cette mince colline, ce ciel, là-bas, si banal et irremplaçable, c’était nous. La table de pierre, c’était nous. Les tilleuls, c’était nous. »

Jean d’Ormesson en 2010. © Georges Seguin

Le château, 89170 Saint-Fargeau. Tél. : 03 86 74 05 67, chateau-de-st-fargeau.com

d’expertise éditoriale

et fiabiltié

à l’écoute

100% sécurisé