Prêtée par le musée d’Orsay, la Partie de bateau de Caillebotte jette l’ancre… chez Louis Vuitton

En janvier 2020, le ministère de la Culture classait « Trésor national » la Partie de bateau de Gustave Caillebotte. En mars 2022, il lançait un appel au mécénat d’entreprise pour que l’œuvre, qui appartenait à des descendants de l’artiste, demeure en France et entre dans les collections nationales.

Des sacs, des valises et un « Trésor national »

Le mécène providentiel fut le groupe LVMH, qui permit l’acquisition du tableau pour 43 millions d’euros – avec un abattement fiscal de 90 % et une opération de communication à la clé, comme l’avait remarqué Tanguy Gatay dans un article paru dans Sud-Ouest. Par un généreux et étonnant renvoi d’ascenseur, le musée d’Orsay prête pour un mois la Partie de bateau à… la boutique Louis Vuitton de New York. Certes présenté par LVMH comme « une nouvelle destination culturelle », le magasin éphémère de la 57e rue – l’adresse historique de la marque, sur la 5e avenue, étant en travaux – demeure avant tout un lieu commercial et élitiste, loin de l’esprit des musées français. Il dispose certes d’un café-bibliothèque rassemblant 600 livres d’art, mais il faut être prêt à payer un expresso 8 dollars ou une camomille 14 dollars pour les consulter.

Zoom sur la Partie de bateau

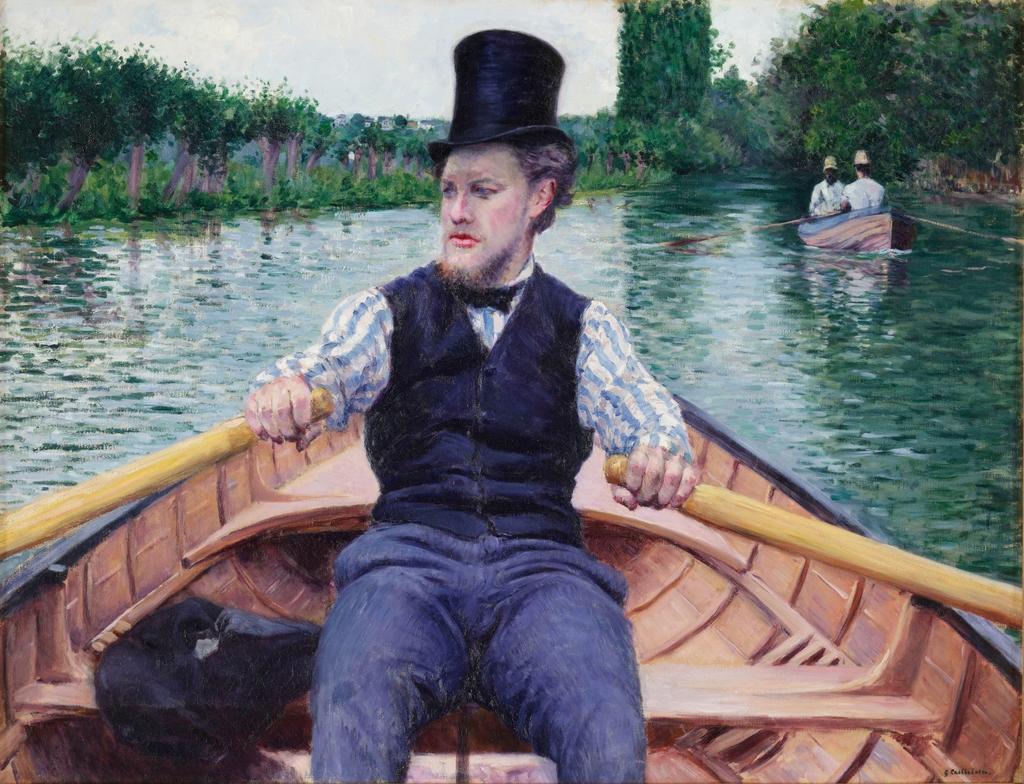

Familier des scènes urbaines, Gustave Caillebotte s’est adonné avec bonheur au plein air. Ses toiles nautiques sont fameuses et ne s’appuient pas seulement sur son coup de pinceau expert : le peintre pratiquait activement le canotage et la voile. Dans Partie de bateau, le spectateur embarque avec un homme élégamment vêtu, portant un haut-de-forme, saisi en plein effort – un cadrage qui a surpris les critiques lors de sa présentation à la quatrième exposition impressionniste, en 1879. « L’homme en chapeau haut-de-forme est manifestement un canotier occasionnel, un bourgeois de Paris qui profite de son dimanche pour s’adonner aux plaisirs champêtres de la banlieue. […] Mais pour Caillebotte, le canotage n’est pas un simple divertissement. Il demeure certes un loisir, mais un loisir sérieux, physique, donc, conformément à l’esprit du temps, une affaire d’hommes avant tout », écrit Brice Ameille dans les Dossiers de l’art.

![Gustave Caillebotte (1848–1894), Partie de bateau [Canotier au chapeau haut de forme] (détail), vers 1877-1878. Huile sur toile, 89,5 x 116,7 cm. Paris, musée d’Orsay.](https://www.actu-culture.com/wp-content/uploads/2025/11/preview__gustave-caillebotte-partie-de-bateau-musee-orsay-louis-vuitton-new-york-detail.jpg)

Gustave Caillebotte (1848–1894), Partie de bateau [Canotier au chapeau haut de forme] (détail), vers 1877-1878. Huile sur toile, 89,5 x 116,7 cm. Paris, musée d’Orsay. Photo service de presse. © musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Sophie Crépy

Une œuvre majeure de Caillebotte

Après l’étrange histoire du Désespéré de Courbet, réapparu au Qatar et désormais en garde partagée entre Paris et Doha, voici un autre tableau de maître malmené. Il n’a certes pas traversé l’Atlantique exprès, puisqu’il figurait en bonne place dans l’exposition « Gustave Caillebotte : painting his world », qui s’est achevée le 5 octobre à l’Art Institute de Chicago, après avoir été montré dans la rétrospective du musée d’Orsay, l’hiver dernier, et au J. Paul Getty Museum, à Los Angeles. Cette étonnante étape new-yorkaise – du 28 octobre au 16 novembre – implique néanmoins des manipulations supplémentaires d’une toile qui en a déjà beaucoup subi en quelques mois – après son acquisition, elle avait été montrée à Lyon, Marseille et Nantes –, pour n’être exposée ni dans un musée, ni même dans une fondation. Ajoutons que l’autre œuvre de Caillebotte prêtée à Vuitton, le Jeune Homme à sa fenêtre acquis en 2021 par le J. Paul Getty Museum, prétexte à un dialogue présenté comme inédit, figurait, elle aussi, dans les expositions de Paris, Los Angeles et Chicago.

La Partie de bateau exposée dans les locaux de Louis Vuitton à New York, face au Jeune Homme à sa fenêtre prêté par le J. Paul Getty Museum. Photo service de presse. © Louis Vuitton

Le Panier de fraises de Chardin dans votre salon ?

Une telle libéralité crée un précédent inquiétant pour les œuvres acquises grâce au mécénat. Comment justifier ces manipulations supplémentaires inutiles ? Les mécènes ont-ils désormais des droits sur les œuvres qu’ils contribuent à acquérir – même si ce sont en réalité les contribuables qui paient le prix fort ? Ce type de prêt va-t-il se multiplier avec la baisse du budget des musées destiné aux acquisitions et à la concurrence des fondations privées, que soulignait récemment Françoise Benhamou dans La Croix ? À moins qu’il ne s’agisse d’une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont contribué à l’acquisition d’une œuvre par le biais d’un financement participatif : peut-être pourrez-vous en demander le prêt et vous retrouver avec le Panier de fraises de Chardin ou un autre trésor de notre patrimoine dans votre salon ?

d’expertise éditoriale

et fiabiltié

à l’écoute

100% sécurisé